GTINとは?JANコード、ITFコードとの違いなどを解説

目次

GTINとは?

GTIN(Global Trade Item Number)は、商品識別コード全体を指す総称です。商品を一意に識別するために、製造業者や小売業者が採用しており、物流や在庫管理、販売活動を効率化する重要な役割を果たしています。GTINは、さまざまな国や業界で共通して使用される標準規格であり、ベルギーに本部を置くGS1によって管理されています。

読み方

GTINは「ジーティン」と読みます。この略称は「Global Trade Item Number(国際取引商品番号)」の頭文字を取ったものです。

桁数

GTINには4つの異なる桁数が存在し、用途や対象商品によって使い分けられます。

- GTIN-14: 主に集合包装や段ボールなどの輸送用包装に使用されます。

- GTIN-13: 日本で一般的な「JANコード」に対応しており、単品商品に使用されます。

- GTIN-12: アメリカやカナダで使用されるUPC(Universal Product Code)に対応しています。

- GTIN-8: サイズが小さい商品に付与される短縮版で、限られた商品に適用されます。

これらの桁数は、用途に応じて適切に選ばれますが、共通して商品の識別を目的としています。

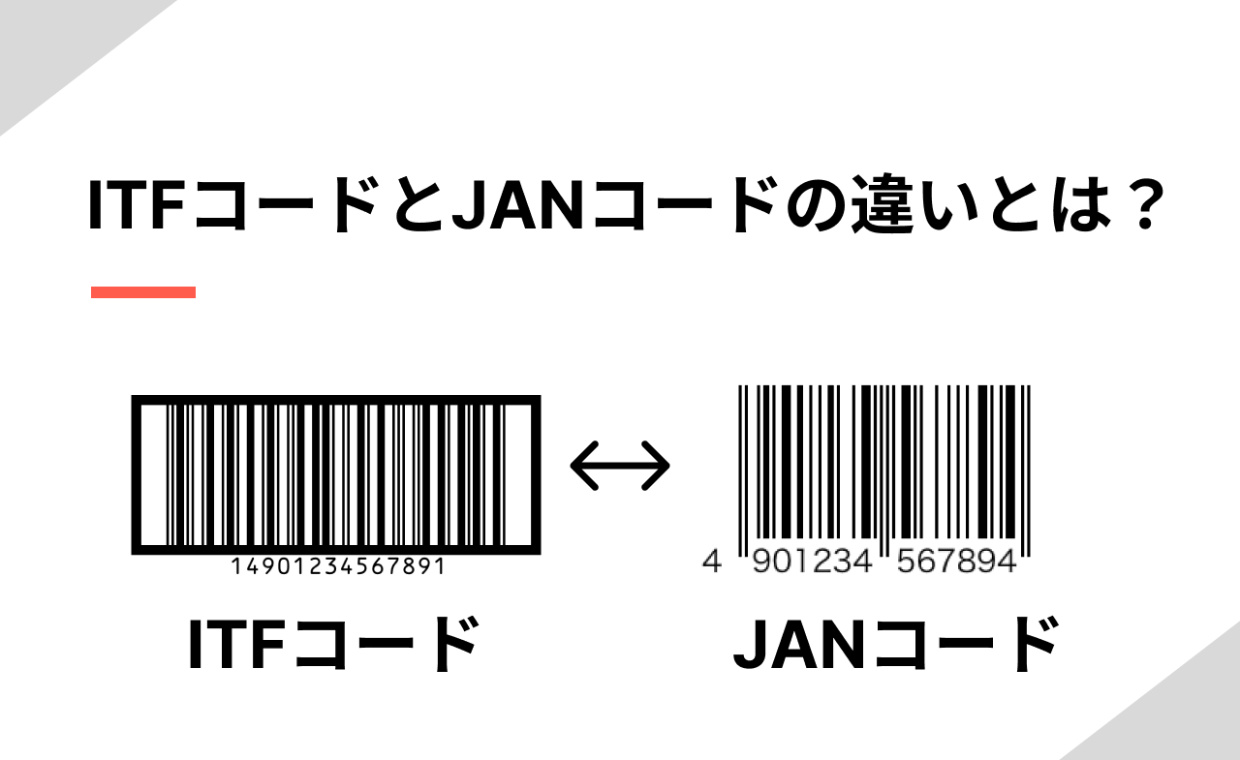

GTINのJANコード・ITFコードとの違い

結論

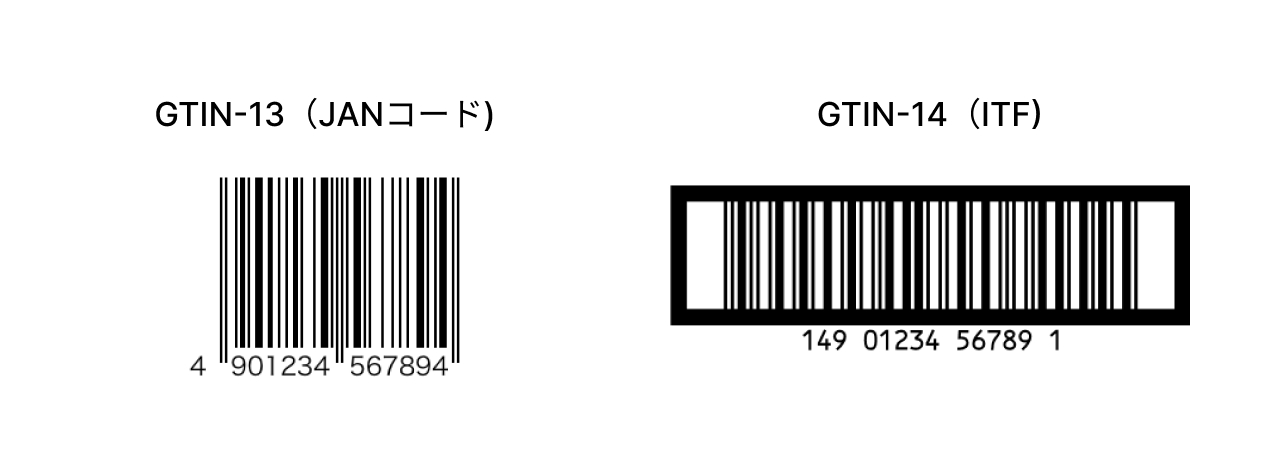

GTINは商品識別コード全体を指す総称であり、その中に含まれるコード体系の一つが「JANコード」と「ITFコード」です。具体的には、

- 13桁のGTINは「JANコード」を指します。

- 14桁のGTINは「ITFコード」として段ボールや集合包装に使用されます。

背景

JANコード(Japanese Article Number)は、日本国内で一般的に使われている商品識別番号で、消費者が購入する単品商品に使用されます。一方、ITFコード(Interleaved Two of Five)は輸送や保管時に段ボールや集合包装の識別に用いられます。GTINはこれらのコード体系を統一的に管理する仕組みであり、国際的な運用を可能にしています。

例えば、小売店で販売される飲料のペットボトルにはJANコードが付与されていますが、それらをまとめた段ボールにはITFコードが付与されており、それぞれの流通プロセスで効率的な管理が行える仕組みです。

GTINを作成・使用するには?

GTINコードを作成するためには、以下のステップを踏む必要があります。

GTIN-14(ITF)はGTIN-13(JANコード)をベースに作られますのでまずはGTIN-13(JANコード)を以下の手順で取得する必要があります。

【STEP1】 GTIN-13(JANコード)

1. GS1事業者コードの取得

GTINコードはGS1事業者コードを基に作成されます。そのため、まずGS1 Japanなどの国際バーコード協会に登録し、事業者コードを取得します。

2. 商品アイテム番号の割り当て

事業者コードの後に商品アイテム番号を追加します。これは自社内でユニークな番号を付与する必要があります。

3. チェックデジットの計算

最後に、正確性を確保するためのチェックデジットを計算します。この計算は、特定のアルゴリズムに基づいて行われます。 バーコード化 作成したGTINコードをバーコード化します。

チェックデジットの計算方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

実際に計算したい方はこちらのツールをご利用ください。

【STEP2】GTIN-13(JANコード)をGTIN-14(ITF)へ

GTIN-13(JANコード)をGTIN-14(ITF)にするには以下のような手順が必要です。

- GTIN-13のチェックデジットを除く部分の数字をメモ

- その数字の頭にインジケータをつける(通常1-9)

- チェックデジットを再計算

- GTIN-14が完成

.jpg)

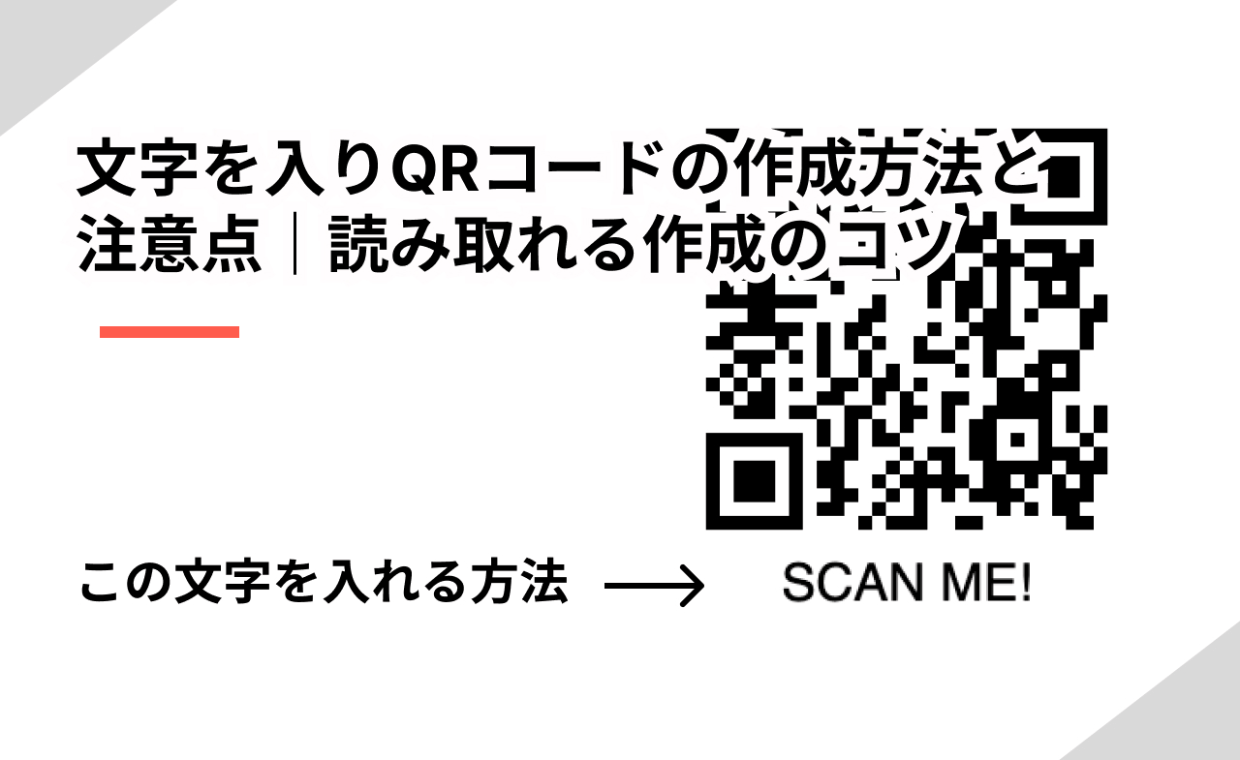

シンボルはオンラインツールで無料で作成することができます。

GTINコードは義務?必須なのか?

GTINコードは、必須ではない場合もありますが、多くの流通業界や小売業界では事実上の標準となっています。特に、大手の小売チェーンやECプラットフォームでは、商品を登録する際にGTINコードが必要な場合が多いです。

GTINコードを使用することで、以下のメリットがあります:

- 国際的な互換性: 国をまたぐ取引においても共通の基準で商品を管理できます。

- 在庫管理の効率化: 商品のトラッキングが容易になります。

- 販売機会の拡大: 小売店やオンラインプラットフォームへの登録がスムーズになります。

一方で、商品が地域限定で流通する場合や規模が小さい事業では、GTINコードを使用しないこともあります。

ただし、今後の事業拡大を考慮する場合、GTINコードの採用は大きな利点となります。

GTIN-13/GTIN-14ではシンボルが異なる?

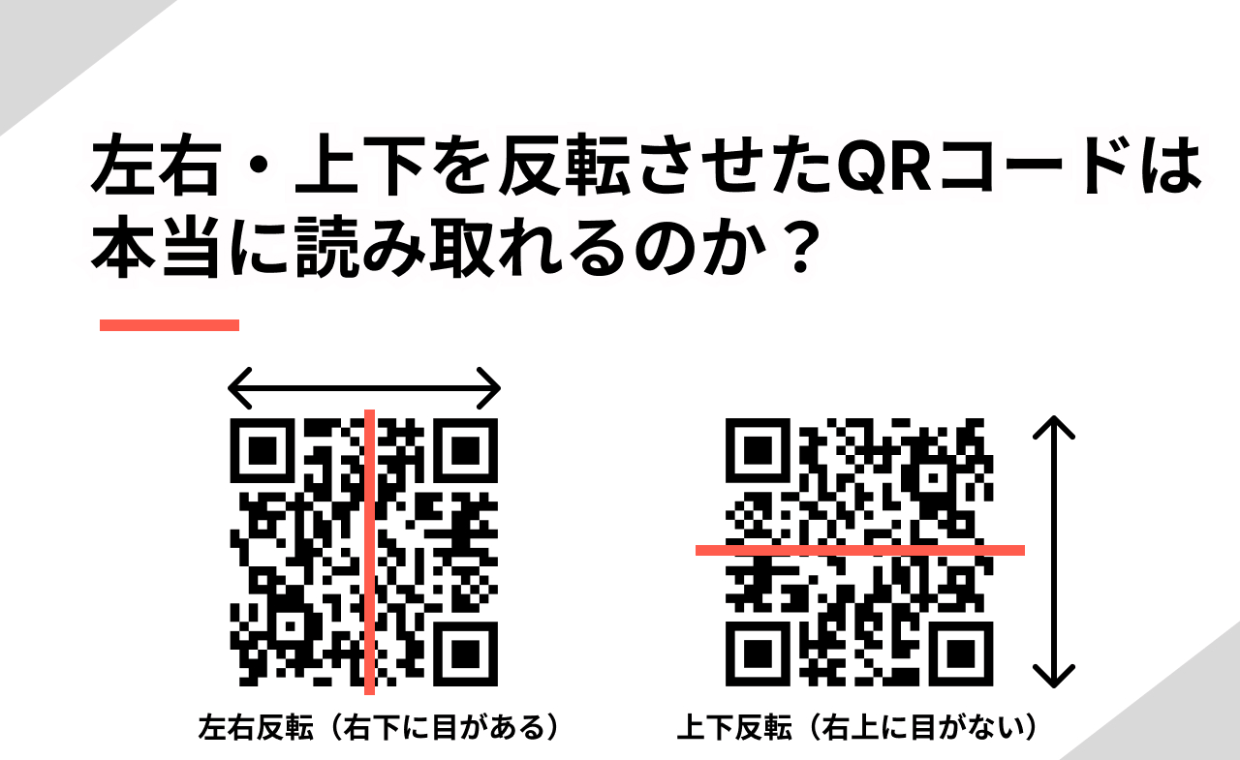

一般の方が日常で一番目にする機会が多いのはGTIN-13(JANコード)でしょう。コンビニやスーパーの商品自体についているバーコードのことです。GTIN-13(JANコード)は単品商品の識別を目的としており、EAN-13シンボルが使用されます。これにより、小売店のPOSシステムで簡単にスキャンして管理することができます。

一方、GTIN-14は集合包装に使用されます。

特に、段ボールなどの輸送用包装に対応するため、粗い印刷面にも対応できるITF-14というバーコードシンボルが使用されます。

ITFシンボルのベアラバーの役割

ITF-14バーコードには、バーコードの外枠に「ベアラバー」と呼ばれる線が付いています。このベアラバーは、読み取りミスを防ぐ役割を果たしており、物流現場でのスキャン効率を向上させます。

GTIN(集合包装用商品コード)16桁は現在は使えない?

かつては国内用に16桁の集合包装用商品コードが存在していましたが、現在の国際標準規格では使用されていません。GTINは14桁までを採用しており、16桁のコードは廃止されています。

この背景には、規格の統一とシンプル化があります。商品識別番号を統一的に管理するために、14桁以内のフォーマットに収めることが国際的に推奨されています。そのため、16桁の集合包装用商品コードを使用していた場合は、14桁のGTINに変換する必要があります。

もし既存のシステムで16桁コードを運用している場合は、GTIN-14への移行を検討し、GS1のガイドラインに従うことを推奨します。

GTIN-14の表示位置

ITFシンボルは原則として箱の側面4つ全てに表示します。

4側面全てへの表示が難しい場合は長手の2側面への表示が推奨されます。

バーの下端と箱の底面との間は、32mm±3mmの範囲。水平方向の左右どちらかのコーナーからベアラバーまでが19mm以上の距離が必要です。

GS1

ケース販売の場合、JANシンボルとITFシンボルを併記?

近年、飲み物などを中心に外箱ごと販売するような形式も存在します。そのような場合、企業間で取引を行うためのITFシンボルと、POSレジで精算するためのJANシンボルの両方が必要となることがあります。

JANシンボルとITFシンボルを併記しても良いのでしょうか?

このような場合、そのケース販売用商品には、13桁のケース販売用GTIN(JANコード)(ケース内の単品のGTIN(JANコード)とは異なるもの)を設定し、JANシンボルを表示します。

次に、そのケース販売用GTIN(JANコード)の先頭に「0」をつけ、14桁としてITFシンボルを表示します。

このような表記の方法がGS1で推奨されています。

まとめ

GTINは、商品を一意に識別し、物流や販売の効率化を支える重要な仕組みです。13桁のJANコードや14桁のITFコードなど、用途に応じたコード体系が存在し、それぞれの特徴に応じて適切に使い分けられます。

GTINコードを活用することで、国際的な商品管理の標準化が可能となり、ビジネスの効率を大幅に向上させることができます。

この記事を参考に、GTINコードの正しい理解と運用を進めてみてください。

QR WORLD(QRワールド) 編集部